La risurrezione di Gesù è un fatto storico o un dato di fede?

Ai nostri tempi la storicità della risurrezione di Gesù forma l’oggetto di un complesso e profondo dibattito, perché suscita problemi di carattere filosofico, ermeneutico, linguistico.

Vari esegeti e teologi contemporanei hanno affermato con chiarezza che la risurrezione di Gesù non può essere un fatto storico, perché trascende la storia, in quanto non è verificabile con gli strumenti di questa scienza; essa può essere solo oggetto di fede, senza alcun fondamento razionale (cf. R. Bultmann, G. Ebeling, ecc.).

Altri biblisti tuttavia anche oggi sostengono la storicità della risurrezione di Gesù, non solo perché la scoperta della tomba vuota è un fatto storico, ma anche perché le apparizioni del Risorto sono realmente avvenute: Gesù di Nazaret è stato visto dopo la morte non solo da singoli, ma anche da gruppi di discepoli, i quali hanno reso testimonianza alla sua risurrezione, proclamando che egli è vivo (cf. J. Daniélou, W. Pannenberg, ecc.).

X. Léon-Dufour in particolare, ammonisce che bisogna guardarsi dal contemplare nel Cristo risorto un cadavere rianimato, a somiglianza di Lazzaro dopo l’uscita dal sepolcro.

Il Signore è stato visto dai discepoli dopo la risurrezione; le apparizioni del Risorto non sono soggettive, ma sono avvenute realmente, sono esperienze vissute oggettivamente, in base alle quali fu scoperta l’identità dell’essere di Gesù: la persona che si è mostrata loro è realmente il profeta di Nazaret, morto sulla croce.

Agli assertori della non storicità della risurrezione del Cristo, la quale perciò costituirebbe solo un dato di fede e non un evento reale, si rivolgono queste due obiezioni:

1) secondo la testimonianza del NT l’interpretazione che Gesù è risorto, appare intenzionalmente obiettiva;

2) la fede pura nel Cristo risorto, priva di ogni appoggio oggettivo, nonostante la crocifissione e la morte, si rivela totalmente arbitraria e irragionevole.

Lo storico, pur riconoscendo la trascendenza della risurrezione di Gesù e quindi la sua incompetenza nel provare quest’evento, non verificabile con gli strumenti critici, possiede due dati storici incontestabili, chiamati la frangia storica della risurrezione:

a) la morte in croce di Gesù e la fede dei discepoli nel Cristo risorto, incomprensibile dopo lo scacco del venerdì santo;

b) il sepolcro vuoto e le apparizioni di Gesù risorto ai discepoli, descritte come un’esperienza oggettiva.

Il realismo delle apparizioni di Gesù nel quarto Vangelo

Secondo X. Léon-Dufour, in merito alle apparizioni del Risorto, lo storico può affermare che i discepoli le hanno sperimentate nella storia. Parlando di quest’esperienza però bisognerebbe guardarsi da due eccessi, quello di tipo spiritualista che riduce questo fatto a un’esperienza puramente soggettiva, derivante da una fonte puramente terrestre; la descrizione degli evangelisti e la testimonianza di Paolo contraddicono tale interpretazione: l’esperienza fu una visione oggettiva.

Il secondo eccesso di carattere letteralista tende ad assimilare l’esperienza del Cristo risorto a un evento ordinario, non interiore, ma esteriore. L’esperienza spirituale dei discepoli, non puramente soggettiva, ripetuta e condivisa tra essi, è stata comunicata con la mediazione del linguaggio comune e della tradizione religiosa giudaica, in particolare con l’aiuto della fede nella risurrezione collettiva alla fine dei tempi.

La redazione giovannea delle apparizioni del Cristo risorto però accentua molto il realismo di queste manifestazioni del Signore Gesù ai suoi amici. Chi legge questi racconti,senza pregiudizi di carattere filosofico, ammette spontaneamente la realtà di tali eventi.

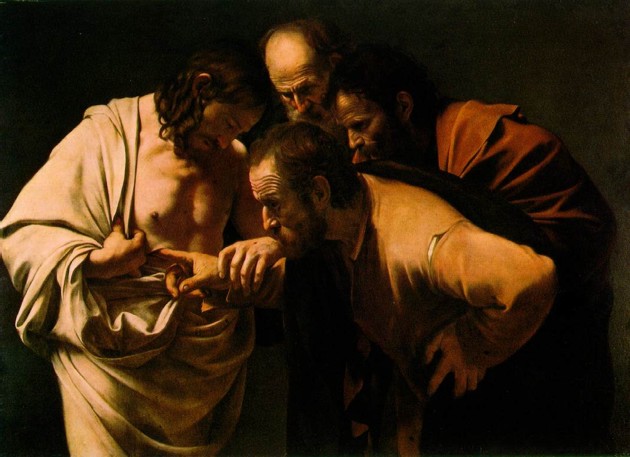

L’ostinazione di Tommaso nell’incredulità con la dichiarazione di volersi arrendere solo dinanzi all’evidenza dei fatti, solo dopo che ha visto con i suoi occhi e toccato con le sue mani le ferite dei chiodi e della lancia nel corpo del Maestro (Gv 20,25), mostra chiaramente che i primi discepoli erano tutt’altro che dei visionari esaltati.

La morte in croce del Cristo li aveva scioccati profondamente; se quindi non avessero visto realmente il Signore con le cicatrici delle mani e del costato (Gv 20,19s), non avrebbero neppure pensato di rendere testimonianza a quest’evento eccezionale.

Il realismo della risurrezione di Gesù è messo in luce soprattutto nell’apparizione del Signore ai suo amici, presente l’incredulo Tommaso; in questa scena infatti Gesù invita l’ostinato apostolo a mettere il dito e la mano nelle ferite, lasciate nel suo corpo dai chiodi della croce e dalla lancia del soldato (Gv 20,27). La persona gloriosa che si mostra ai discepoli è proprio il loro Maestro, è Gesù di Nazaret, morto in croce, ma ora vivo, perché risorto dal sepolcro.

La tomba vuota

Nei tempi passati l’apologetica considerava il sepolcro di Gesù trovato vuoto, uno degli argomenti più forti per dimostrare la risurrezione del Signore. Oggi però molti esegeti (cf. R. Bultmann, H. Grass, W. Marxsen, G. Ebeling ecc.) negano la validità di questa prova, perché considerano la tomba vuota una leggenda.

Secondo X. Léon-Dufour i dati letterari non impongono immediatamente la storicità del fatto; i racconti evangelici non affermano che il cadavere di Gesù è stato sottratto al nostro universo.

Lo storico può dedurre solo che alcune donne sono andate al sepolcro di Gesù e non hanno trovato il suo corpo; oltre non può andare né è competente per dichiarare che il cadavere del Cristo è stato sottratto all’universo visibile.

In merito a questo problema però E. Ruckstuhl rileva giustamente che se il sepolcro vuoto fosse stato inventato, lo si sarebbe fatto scoprire da uomini e non da donne, le quali nel mondo giudaico erano inabili alla testimonianza.

Ci piace terminare queste brevissime note sulla realtà della risurrezione di Gesù, citando il pensiero di un rabbino ebreo non cristiano, che dovrebbe far riflettere tanti esegeti cristiani:

«Io accetto la risurrezione della domenica di pasqua, e non come invenzione della comunità dei discepoli, bensì come un evento storico. Sono assolutamente convinto che i dodici galilei (contadini, pastori e pescatori, ma neanche un professore di teologia) non sarebbero rimasti assolutamente impressionati dai theologùmeni scientifici che troviamo in K. Rahner o in R. Bultmann.

E se un evento storico-concreto come quello della crocifissione li gettò nell’angoscia e prostrazione più totali, come narrano tutti e quattro i vengeli, era necessario un altro evento non meno storico e concreto per strapparli da questa valle di disperazione e in breve tempo trasformarli in una comunità di salvezza ricolma di gioia e di esultanza»

(P. Lapide, in P. Lapide – J. Moltmann, Monoteismo ebraico – Dottrina trinitaria cristiana, Queriniana, Brescia, 1980, 47s.).

Salvatore Alberto Panimolle, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni – Vol. III, EDB, 1984, 464-466